#古風ですみません 歴史的エピソードとともに、たどる美術史 OPAM開館10周年記念「きらめく日本美術 1300年の至宝」

まもなく開催される開館記念展は、神社にお参りしてもお目にかかれない「神像」や、大友宗麟と信長・秀吉・家康との逸話を伝える「茶器」など、普段はお目にかかれない“至宝”の数々を一挙公開!

このページでは、鑑賞をより楽しむための予備知識をご紹介します。

文:冨松 智陽

OPAMが10周年を迎え、早半年。この春、たくさんの方にご覧いただいた「LINKSー大分と、世界と。」に続いて、後半は「きらめく日本美術 1300年の至宝展」と題した開館10周年の記念展をお届けします。「LINKS」でご紹介したのは、明治から現代に至る大分の美術。今回はその源流となる1300年前へ一気にタイムスリップし、古代から江戸時代にかけて、大分の美術が花開いた軌跡をたどります。

大分って、すごいやん

古代から近世は、貴族から武士の世へ、さらに幕末の動乱へと移り変わっていく激動の時代でした。大分の歴史を振り返ってみると、ちょうど1300年前は宇佐神宮に御殿ができ八幡さまが祀られた年。あの東大寺大仏建立に貢献した八幡さまへの信仰は、ここから全国に広まっていきます。そんな大分にも、武士が台頭。鎌倉時代には、幕府のあった相模国から大友氏がやってきて、豊後を統治するようになりました。中央から来た大友氏は代々のお殿様が流行に敏感で、禅を取り入れるなど豊かな文化を根付かせていきます。その最たる人物が大友宗麟であることは、言うまでもありません。そんな大友氏も、戦国時代とともに衰退。代わりに豊前・豊後はたくさんの小藩に分かれ、地域ごとの個性が育まれる中で、豊後南画のような独自の絵画が誕生したのです。

…と、ざっくり歴史をたどってみたのは、この時代の美術史が歴史と切っても切り離せない間柄だから。もちろん、美術は歴史を知らなくても楽しめますが、知っておくと鑑賞時の感動もひとしお。そして「え? 大分って、実はすごいやん!」と、我が故郷を誇りにも思えてしまうのです。このページを読むだけでも、準備は万端。続きはOPAMで、ぜひ実物と出会ってください。

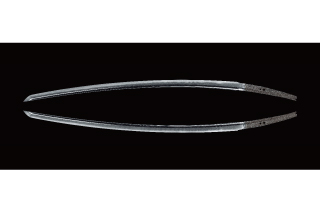

大友氏が武運長久を願って柞原さまに奉納

狩野永徳が描いた丹生島城の襖絵もこんな感じだった?

信長・秀吉に仕えた天才絵師・狩野永徳と伝承される黄金屏風!

宗麟に招かれて、臼杵・丹生島城で描いた襖絵と同画題という奇跡の屏風。

エピソード1 宗麟が集めた現存の茶道具 3点揃うのは、史上初の快挙!

わずか10cmの茶器1つが大友宗麟の栄枯盛衰を物語ってしまうスケールのデカさにも胸熱

ちんまいのに・・・歴史たっぷり!

茶の湯が盛んになった戦国時代、大名たちは競って茶道具を収集。中でも新田肩衝は天下一と噂された茶入で、角張った肩が特徴です。もとは織田信長が所有。本能寺の変の後、大友宗麟が大金を投じて購入しました。ところが島津家との戦いで懐の厳しくなった宗麟は、豊臣秀吉に売却。表向きは大坂城完成のご祝儀だったとか? その大坂城が焼け落ちた跡から徳川家康が探し出し、今に伝えられています。名だたる天下人たちの手を渡ってきた逸品だと思うと、肩の張りもいっそう鋭く見えてくるような…。

エピソード2 美術館にお出ましくださるありがたい 神様たち

\ 神社ではお目にかかれない! /

左:木造僧型八幡神像 中央:木造女神坐像(比売大神) 右:木造女神坐像(神功皇后像)

エピソード3 宗麟のご先祖もまた垢抜けたセンスの持ち主だった!

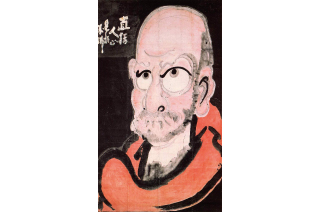

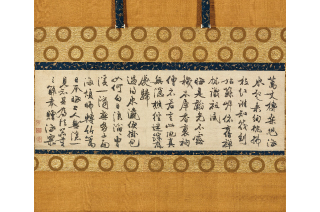

鎌倉時代、当時の首都から大分にやってきた大友氏は、中国から伝わった禅宗をいち早く取り入れました。そのご執心ぶりは、菩提寺の万寿寺など数多くの禅寺を建てたり、雪舟を招いてアトリエをつくったり、はたまた留学僧を中国に派遣までしているほど。それに対する著名な文人・馮子振からの賛辞が、この書にしたためられています。

禅をいち早く大分に普及

information

- 休展日:2025年12/22(月)

大学・高校生 1,200(1,000)円

中学生以下無料

- ( )内は前売りおよび有料入場20名以上の団体料金

この記事は「びびNAVI vol.112」で掲載された記事です。

五感の翼が広がる総合ガイド誌「びびNAVI」は、iichiko総合文化センター及び大分県立美術館の館内ほか、県内や隣県の公立文化施設などで配布中。